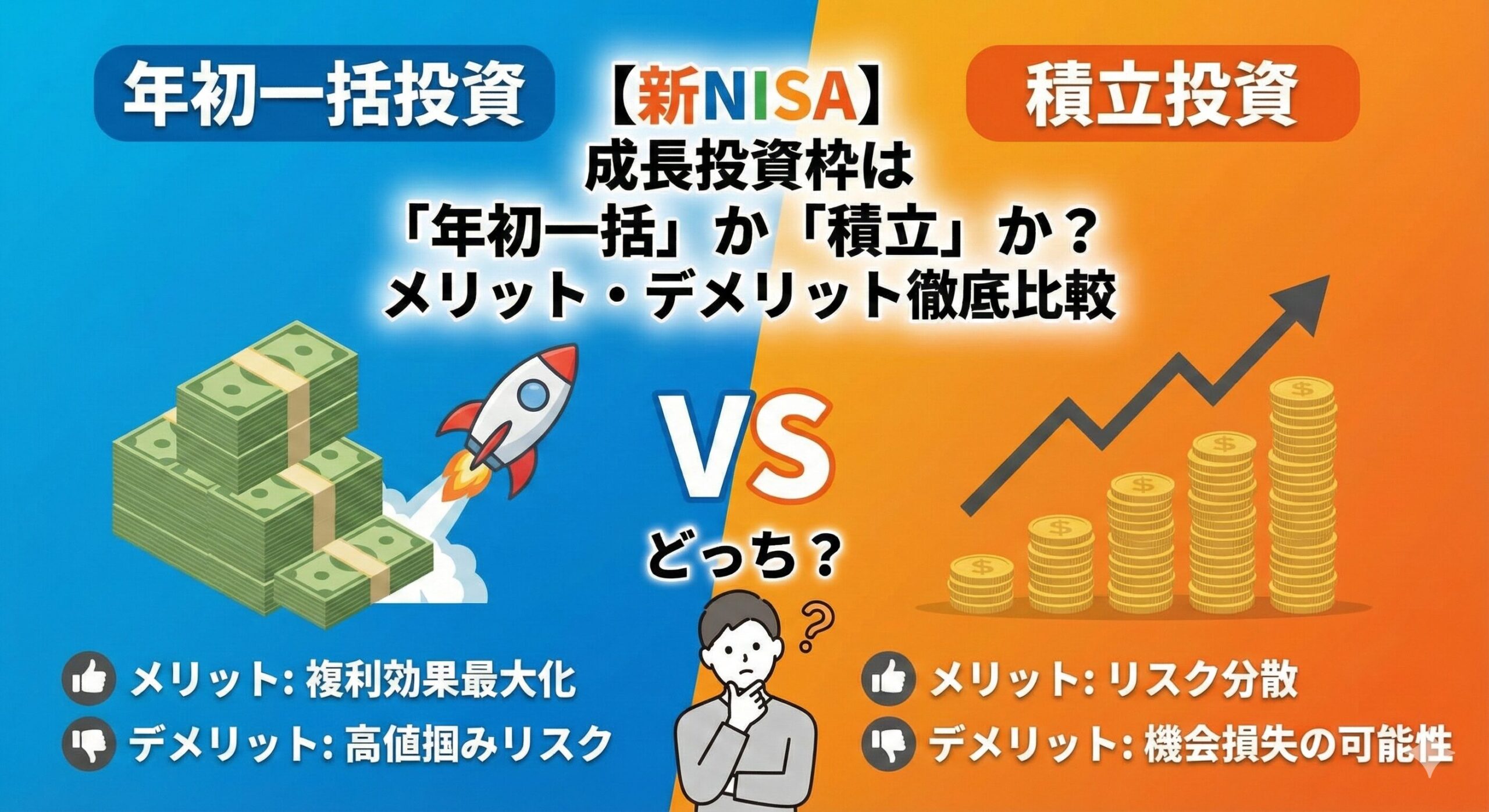

新しいNISA制度が始まってから、「成長投資枠は年初に一括で買うべきか? それとも積立がいいのか?」──この質問をよく耳にします。

どちらも同じ非課税制度の中で投資する方法ですが、タイミングとリスクの考え方がまったく違うのがポイントです。

私自身も最初は迷いました。「一括で投資すれば早く複利が働くのでは?」「でも、相場が下がったら怖い」──そんな葛藤がありました。

実際に両方の手法を試した結果、今では「自分に合う方法を選ぶこと」が最も大事だと感じています。この記事では、一括投資と積立投資の仕組みと違い、メリット・デメリットをデータで比較し、どんな人にどちらが向いているか、そして私自身の実践スタイルと結論を、初心者にも分かりやすく解説します。

投資判断の参考として、自分に合った投資スタイルを見つけるヒントになれば幸いです。

成長投資枠とは?まずは仕組みを整理

新NISAは2つの枠で構成される

2024年から始まった新NISAは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2階建て制度です。

つみたて投資枠は、毎月コツコツ積み立てる長期投資向けで、年間上限は120万円。成長投資枠は、株式やETFなど自由度の高い投資向けで、年間上限は240万円となっています。

つまり、最大360万円を年間で非課税運用できるという仕組みです。金融庁の資料によると、新NISA制度は恒久化され、非課税保有期間も無期限となったことで、より長期的な資産形成がしやすくなったとされています。

関連記事:【体験談】新NISAの仕組みと私の活用法|積立枠×成長枠で”非課税の恩恵”を最大化する方法

成長投資枠で選べる商品とは?

つみたて投資枠がインデックスファンド中心なのに対し、成長投資枠ではより幅広い商品を選べます。

上場株式、いわゆる個別株も対象になります。ETF(上場投資信託)や、一般的な投資信託(アクティブ型含む)も選択可能です。

自由度が高い反面、値動きの大きい銘柄も多いため、いつ買うか、つまり購入タイミングの判断が重要になります。

年初一括投資のメリット・デメリット

一括投資とは?

年初一括投資とは、その年の非課税枠(最大240万円)を一度に投資する方法のことです。最初に全額を投入し、その後は値動きを見ながら保有し続けるスタイルとなります。

「早く投資して、長く複利を効かせたい」──そんな考え方から選ばれることが多く、理論上は時間を最大限使えるのが特徴です。

メリット①|複利効果を最大化できる可能性がある

一括投資の魅力のひとつは、早く投資を始めるほど複利が働く時間が長くなるという点です。1月に投資すれば、その年の12か月間すべてを運用に使えます。

野村アセットマネジメントの試算によると、同じ金額を年初に一括投資した場合と毎月分散投資した場合では、市場が右肩上がりの局面では一括投資のほうがリターンが大きくなる傾向があるとされています。ただし、これは過去のデータに基づくものであり、将来を保証するものではありません。

つまり、早く投資するほど時間のリターンを享受できる可能性があるわけです。

メリット②|投資の手間が少なく、シンプル

毎月の積立設定や確認が不要なので、「一度買って、あとは放置したい」タイプには適していると考えられます。

特に個別株やETFなどをまとめて購入する場合、タイミングを分散させるよりも、一度に買って長期保有するほうが管理が簡単です。

仕事が忙しい人や、投資に時間をかけたくない人にとっては、ストレスの少ない投資法と言えるかもしれません。

デメリット①|購入直後の値下がりリスク

一括投資の最大のデメリットは、タイミングを外すと一気に損失が出る可能性があることです。

たとえば年初に一括で240万円を投資した直後に相場が10パーセント下落すると、評価額は216万円(マイナス24万円)まで減少します。

積立であれば時間を分散できるため、一度にここまでの含み損を抱える可能性は低くなりますが、一括の場合はスタート直後の下落リスクをそのまま受けることになります。

関連記事:暴落はギフト──積立投資が市場下落で勝てる科学的理由

デメリット②|心理的負担が大きく、動揺しやすい

投資初心者ほど、「一気にお金が減る感覚」に耐えづらい傾向があります。実際、SNSなどでも「一括で買った直後に暴落した」「もう投資が怖い」といった声は少なくありません。

行動経済学では、人は損失の痛みを利益の喜びの2倍以上強く感じるという「損失回避性」が指摘されています。そのため、一括投資では下がったときの精神的ダメージが大きく、その後の投資継続に悪影響を及ぼすケースもあると考えられます。

投資は続けられることが最も大切です。無理な一括は、継続を止めるリスクにもなる可能性があります。

積立投資のメリット・デメリット

積立投資とは?

積立投資とは、毎月一定額を分けて投資する方法のことです。たとえば成長投資枠240万円を、毎月20万円ずつ12か月で購入していくようなスタイルとなります。

この方法の最大の特徴は、価格変動リスクを平均化できるという点にあります。

メリット①|ドルコスト平均法で平均取得単価を下げられる可能性

積立投資は、価格が下がったときに多く買い、上がったときに少なく買う──という自動調整が自然に行われます。

これが、いわゆる「ドルコスト平均法」です。購入タイミングを分散することで、結果的に平均取得単価を下げられる可能性があるという仕組みです。

野村アセットマネジメントの説明によると、ドルコスト平均法は「価格が変動する商品を常に一定の金額で、かつ時間を分散して定期的に買い続ける手法」とされており、長期投資における有効な手法のひとつとして紹介されています。

たとえば以下のように価格が上下しても、積立投資なら平均して安く買うことができる可能性があります。

月ごとに株価が10,000円、8,000円、9,000円と変動した場合、毎月10万円ずつ購入すると、それぞれ10口、12.5口、11.1口購入でき、平均取得単価は約8,960円となります。一括で10,000円で買うよりも有利になる可能性があります。

このように、相場の上下があるほど時間分散の恩恵を受けられる可能性があります。

関連記事:積立投資だけが救いだった──焦りの投資から学んだ「ブレない運用」の大切さ

メリット②|精神的に安定して続けられる

積立投資の強みは、心理的にも続けやすいことです。毎月決まった金額を自動で投資するため、相場の上下を気にせず投資習慣を維持できます。

私自身も、つみたてNISA・成長投資枠ともに月10万円積立を設定していますが、途中でやめたいと思ったことは一度もありません。理由は簡単で、自分が判断していないからです。

投資を感情から切り離す仕組みこそ、長期的な成果を出すポイントのひとつだと考えています。

デメリット①|急騰局面では一括より伸びが遅い

積立投資はリスク分散に優れていますが、短期的な上昇局面ではリターンが伸びにくいというデメリットもあります。

たとえば相場が年初から一方的に上昇した場合、一括投資は最初に買った分がすべて上昇益を得られますが、積立の場合は買い始めの金額がまだ投資されていないため、上昇分の利益を一部逃す形になります。

積立は「リターンの最大化」ではなく、「リスクの最小化」が目的だと考えられます。

デメリット②|成果が見えるまで時間がかかる

積立投資は地味です。最初の1から2年はリターンがわずかで、「これ意味あるのかな?」と感じる時期もあります。

ただし、複利が効き始めるのは3年目以降と言われています。焦らず続けることで、気づけば雪だるまのように資産が膨らんでいく可能性があるのが積立の特徴です。

関連記事:複利を信じて続けた5年──20代投資家が感じた”時間が資産を育てる瞬間”

どっちを選ぶ?タイプ別おすすめ戦略

| 仕組み | 年初一括投資 | 積立投資(ドルコスト平均法) |

|---|---|---|

| 投資タイミング | 年初に非課税枠を一度に投入 | 年間を通じて一定額ずつ購入 |

| 非課税枠 | 成長投資枠(年240万円) | 成長投資枠(年240万円) |

| 投資対象 | 上場株式、ETF、投信など幅広い | 同じく可能(自由度高) |

| 実行の手間 | 少ない | 定期購入の設定が必要 |

| ※ 成長投資枠は 一括でも積立でも利用可 です。(MUFG銀行) |

結局どちらが正解なのか?

「結局どちらが正解なのか?」──この質問に対する答えは、人によって違います。

どちらにも明確なメリットとデメリットがあるため、大切なのは「自分の性格と目的に合う方を選ぶこと」です。

ここでは、それぞれの特徴を踏まえてタイプ別に整理します。

一括投資に向いている人

資金に余裕がある人には、一括投資が適している可能性があります。すでに貯金やボーナスでまとまった資金を確保している場合は、長期的に運用できるほど複利の効果を早く得られる可能性があります。

値動きに動揺しない人も一括投資に向いているかもしれません。短期的な下落に対しても「一時的な調整」と割り切れるメンタルがある人、相場変動を自然なサイクルと捉えられるタイプに適していると考えられます。

長期目線でほったらかせる人も一括投資向きです。一度投資したら数年単位で放置できる、日々の値動きより「時間が味方になる」と信じられる人には、一括の方が合うでしょう。

積立投資に向いている人

相場を気にせず続けたい人には、積立投資が適しています。毎月自動で積み立てることで、精神的な負担を軽減できます。感情に左右されずに投資習慣を作りたい人に最適です。

これから資金を増やしていきたい人にも積立投資がおすすめです。まだ大きな余剰資金がなくても、少額から始めて経験を積めます。収入が増えるタイミングで積立額を増やしていく柔軟性も魅力です。

「下がったらチャンス」と考えられる人も積立向きです。ドルコスト平均法の本質を理解し、下落相場を「安く買える機会」と捉えられるタイプは、積立に向いていると言えます。

関連記事:月3万円vs月10万円、20年後の差はいくら?──積立額別シミュレーションと無理のない増額戦略

どちらか迷ったらハイブリッド型もあり

実は、両方のいいとこ取りをする方法もあります。

たとえば、年初に一括で120万円を投資し、残り120万円を毎月10万円ずつ積み立てる方法です。

こうすれば、複利の時間とリスク分散の両方を得られる可能性があります。

私自身もこのスタイルを採用しており、市場が上がっても下がっても、どちらに転んでも納得できる安心感があります。

まとめ

一括か積立かよりも、時間を味方につけられるか

投資をしていると、「今は買い時か?」「もう少し待つべきか?」と迷う瞬間があります。ですが、最も重要なのは「いつ買うか」ではなく、「どれだけ長く続けられるか」だと考えています。

たとえ積立でも一括でも、長期で見ればどちらもプラスになる可能性が高いとされています。その差を生むのは、市場の動きではなく、行動を起こせたかどうかです。

投資で一番リターンを得るのは、最初に始めた人だと言われています。

一括派と積立派、どちらも正解

両者を比較すると、一括投資はリターン最大化を目指せる可能性がある一方でリスクも大きく、積立投資はリスク分散ができる一方でリターンは安定的という特徴があります。

つまり、「どちらが優れている」というよりも、自分の性格に合う方を選ぶことが成功の鍵だと考えられます。

たとえば、リスク許容度が高い人なら一括でもいいでしょう。不安を感じやすい人なら積立が最適です。重要なのは、どちらでも続けられる仕組みを作ることです。

投資の勝敗は行動したかどうかで決まる

私はこれまで、年初一括・月次積立の両方を経験してきました。どちらにも良さがありますが、最終的に気づいたのは「行動した時点で勝ち」ということです。

始めた瞬間から、お金はあなたの代わりに働き始めます。悩んでいる時間が長いほど、複利のチャンスを逃すことになる可能性があります。

完璧なタイミングより、今日の行動が大切です。

あなたに合う続け方を見つけよう

投資は誰かの真似ではなく、自分にとって心地よいペースを見つけることが大切です。毎月の積立が安心ならそれでいい。余裕資金があるなら一括を試してもいい。

一度決めたら、あとは「手を動かさず、時間に任せる」。それが、複利と長期投資を最大化する近道のひとつだと考えています。

投資とは、未来の自分を楽にする習慣です。

関連記事:20代から始める資産運用|FIREを目指す私の投資方針と実体験

免責事項

投資について

本記事で紹介している投資手法や考え方は、筆者個人の経験に基づくものであり、特定の投資商品や投資手法を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。一括投資と積立投資のどちらが優れているかは、市場環境や個人の状況によって異なります。投資判断は必ずご自身の責任で行い、必要に応じてファイナンシャルプランナーや証券会社などの専門家にご相談ください。

体験談について

本記事に記載されている投資成果や経験は、筆者個人のものであり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。市場環境や個人の状況によって結果は大きく異なる可能性があります。

シミュレーションについて

本記事で紹介しているシミュレーションや試算は、特定の条件下での仮定に基づくものであり、実際の投資成果を保証するものではありません。過去のデータは将来の運用成果を約束するものではありません。

その他

本記事の情報は執筆時点のものであり、最新の制度や金融商品の内容とは異なる場合があります。NISA制度の詳細については、金融庁の公式サイトや各金融機関にご確認ください。

関連記事

- 【体験談】新NISAの仕組みと私の活用法|積立枠×成長枠で”非課税の恩恵”を最大化する方法

- インデックス投資の魅力|初心者が安心して資産を育てられる理由

- iDeCoとNISAの違いを徹底比較|20代が「どちらを優先すべきか」リアルに解説

- 積立投資だけが救いだった──焦りの投資から学んだ「ブレない運用」の大切さ

- 月3万円vs月10万円、20年後の差はいくら?──積立額別シミュレーションと無理のない増額戦略

参考サイト

- 金融庁「新しいNISA」

- 野村アセットマネジメント「ドル・コスト平均法とは」

- 日本証券業協会「NISA特設サイト」

コメント