「利上げ」や「利下げ」という言葉、ニュースでよく耳にしますよね。

でも実際には、「何が上がって」「何が下がるのか」、そして「なぜ株価や為替が動くのか」が分かりにくいという人も多いと思います。

私自身も投資を始めたばかりの頃、「利上げ」と聞くだけで不安になり、「利下げ」と聞けばチャンスだと思っていました。しかし、実際に相場を体験していく中で、それが単純な話ではないことを身をもって知りました。

この記事では、初心者にもわかる金利の仕組みと、利上げ・利下げが投資に与える影響を、私の実体験を交えながら分かりやすく解説していきます。

利上げ・利下げをざっくり理解する

利上げ・利下げを一言で言うと?

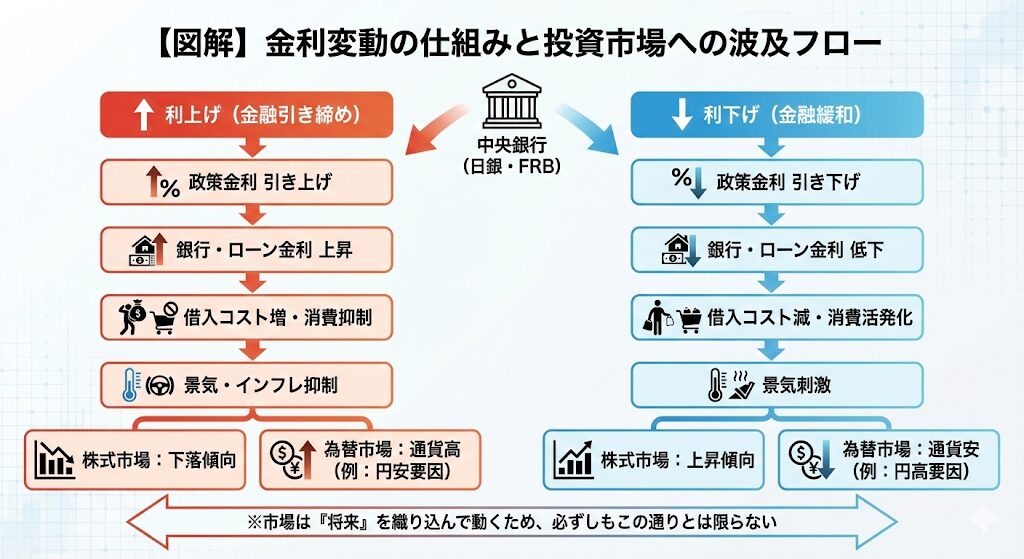

利上げとは、お金を借りるコストが上がること(ブレーキ)を意味します。一方、利下げとは、お金を借りるコストが下がること(アクセル)です。

つまり金利の引き上げ・引き下げは、経済全体のスピードを調整する”アクセルとブレーキ”のようなものと言えるでしょう。

金利を動かすのは「中央銀行」

金利を操作しているのは、各国の中央銀行です。日本では「日本銀行(日銀)」、アメリカでは「FRB(連邦準備制度理事会)」がこの役割を担っています。

中央銀行が「政策金利」を上げると、銀行同士の資金貸し借りの金利(短期金利)も上昇します。すると、企業や個人がお金を借りるときのコストが増え、景気の過熱を抑える方向に働きます。

逆に政策金利を下げる(利下げ)と、企業が資金調達しやすくなり、景気を刺激する効果があると考えられています。

投資家にとっての”金利の温度計”

利上げ・利下げは単なるニュースではなく、経済の温度を示すシグナルです。株式、為替、債券、不動産──どの市場も金利の動きから逃れることはできません。

金利の方向性を把握しておくだけで、「今のマーケットはリスクを取りにいける状況なのか」「それとも守りを固める時期なのか」という判断がぐっとしやすくなります。

金利が下がることで企業は投資しやすくなり、消費も活発になる可能性があります。つまり「景気を刺激する」ための政策として機能すると言われています。

なぜ中央銀行は金利を上げたり下げたりするのか?

金利操作の目的は「景気と物価の安定」

中央銀行が利上げや利下げを行う一番の目的は、景気と物価のバランスを取ることです。

たとえば景気が良くなりすぎて物価が上がり続けると、人々の生活コストが上昇し、経済が不安定になる可能性があります。こうした”過熱気味”の状態を冷ますために取られるのが利上げです。

逆に、景気が悪くなって企業の投資や消費が冷え込み、デフレ(物価の下落)が進むときは、利下げを行って経済を刺激します。つまり金利は、経済の「温度調整ノブ」のような存在と言えるでしょう。

利上げが行われるときの典型的な流れ

利上げが実施される際には、一般的に以下のような流れがあると考えられています。

まず、物価上昇率(インフレ率)が高まります。次に、中央銀行が景気を冷ますために政策金利を引き上げます。その結果、銀行の貸出金利や住宅ローン金利も上昇します。

すると、企業や個人の借入が減り、投資・消費が抑えられる傾向にあります。最終的に、景気の過熱が落ち着くという流れです。

つまり、利上げはインフレ抑制のためのブレーキというわけです。

利下げが行われるときの典型的な流れ

利下げの場合は逆のパターンになります。

景気が悪化し、企業の設備投資や雇用が減ると、中央銀行が政策金利を引き下げます。すると、銀行が企業や個人に貸しやすくなり、お金の流れが増えて、景気が徐々に回復する可能性があります。

こちらは、景気を立て直すためのアクセルのような役割を果たすと考えられています。

金利政策は「世界共通のシグナル」

たとえばアメリカのFRBが利上げを発表すると、世界中の投資家が反応します。ドルが買われ、円が売られ、為替が動く。また、企業の株価も金利水準を織り込みながら調整される傾向にあります。

つまり、金利政策は一国の問題ではなく、グローバルに影響する投資の羅針盤です。この流れを理解しておくことで、ニュースの一文が”投資判断のヒント”に変わるかもしれません。

関連記事:20代・30代の初心者が資産運用を始める前に知っておきたい5つのこと

利上げ・利下げが投資市場に与える影響

金利の変動は、投資家にとって最も重要な経済シグナルのひとつです。ここでは、株式・為替・債券という3つの主要市場に絞って、その影響を整理していきます。

株式市場への影響

一般的に、利上げは株式市場にマイナス要因とされます。企業にとっては借入コストの上昇、個人にとってはローン金利の上昇による消費減少など、利益を圧迫する方向に働く可能性があるためです。

また、金利が高いと「リスクを取らずに得られる利回り」が上がるため、投資家は株式よりも安全な債券を選びやすくなると言われています。結果として、株価は調整局面に入りやすくなる傾向にあります。

一方、利下げは株式市場にプラス要因と考えられています。企業が資金を借りやすくなり、設備投資や雇用が活発化する。個人消費も刺激され、企業業績の改善期待から株価が上昇しやすくなる可能性があります。

ただし、利下げが「景気後退への警戒感」から行われる場合は、必ずしも株価が上がるとは限りません。投資家は「なぜ利下げが行われたのか」を見極める必要があります。

為替市場への影響

為替は、金利差で動くマーケットと言われています。

たとえば日本が金利を据え置き、アメリカが利上げすれば、投資家は高金利のドルを買い、円を売るため、円安・ドル高が進む傾向にあります。

逆にアメリカが利下げに転じれば、ドルの魅力が下がり、円高が進むこともあります。つまり、為替の方向性を読むうえでも「どの国が金利を上げているか・下げているか」を理解しておくことは重要と考えられます。

関連記事:ドル円150円時代の投資戦略|為替リスクと賢いアセット配置

債券市場への影響

債券価格は金利と逆の動きをするという特徴があります。

利上げ局面では新発債の利回りが上がるため、既存の低金利債券の価値は下落する傾向にあります。逆に利下げ局面では、過去に発行された高金利債券の価値が上がるため、債券価格は上昇する可能性があります。

このように、金利の変化は市場全体を動かす”エンジン”のような存在です。では、実際に私自身がどのように金利サイクルの影響を受けたのか、次の章では体験談ベースでお話しします。

実体験:利上げ局面で感じた”投資の難しさ”と学び

金利上昇期の「含み損」は想像以上にメンタルにくる

2022〜2023年ごろ、米国で急速に利上げが進んだとき、私も保有していた投資信託や米国株が一時的に大きく下落しました。

それまで順調に積み上がっていた含み益が、一気にマイナスへ。評価額で約−15%という数字を見たときは、正直動揺しました。

当時はFOMCで0.75%の大幅利上げが続き、市場の警戒感が強まりました。ニュースでは「インフレ抑制のためFRBが積極的な利上げ」と報じられ、SNSには「暴落」「景気後退」といった不安な言葉が並びました。

その時に痛感したのは、金利上昇=市場全体の割引率が上がるという現実です。企業の将来利益が高くても、”その利益を今の価値に換算すると低く見える”ため、株価が下がるのです。理屈では理解していても、実際に資産が減るのを見るのは正直つらいものでした。

「売らない勇気」を持てたのは”長期投資”の軸があったから

ただ、私はその時も売りませんでした。理由は明確で、「利上げは永遠には続かない」と信じていたからです。

FRBも日銀も、どちらも景気の急ブレーキを避けるため、いずれは緩和方向に舵を切ることを過去の歴史が示しています。

実際、数カ月後に米国のCPI(消費者物価指数)がピークアウトの兆しを見せると、市場は落ち着きを取り戻しました。その後、積立を続けていたS&P500やオルカンは少しずつ回復し、「下落時にやめなかったこと」自体が最大のリターン要因になったと感じています。

関連記事:S&P500とオルカンどっちがいい?20代投資家が実践する”正解のない選び方”

利上げ局面は「リスク耐性」を試される時期

この経験を通して学んだのは、利上げは投資家の精神を鍛える時間だということ。

金利が上がるとボラティリティ(変動幅)が大きくなり、SNSやニュースでは「もう終わりだ」と騒がれがちです。でも、こうした局面で淡々と積立を続ける人こそが、数年後に恩恵を受ける可能性があります。

私の結論はシンプルです。金利上昇期こそ、”長期・分散・積立”の原則を試される。

この考え方を持っているかどうかで、一時的な下落を”ピンチ”に感じるか、”チャンス”に感じるかが大きく変わると実感しました。

関連記事:積立投資だけが救いだった──焦りの投資から学んだ「ブレない運用」の大切さ

利下げ局面で起きた”逆の現象”と投資家が注意すべき落とし穴

利下げ=株高ではない?意外な落とし穴

「利下げが始まったら株価は上がる」とよく言われます。確かに、金利が下がれば企業の資金繰りは改善し、将来の利益を割り引く率も低下するため、理論上は株価にプラスです。

しかし、私が実際に体験した2020年〜2021年のような急速な利下げ局面では、むしろ市場全体が一時的に混乱しました。なぜなら、”景気が悪いから利下げせざるを得ない” という状況では、投資家心理が冷え込み、「株を買う余裕がない」状態になるからです。

このように、利下げは「タイミング次第でプラスにもマイナスにも働く」難しいイベントと言えるでしょう。

市場は「金利」ではなく「理由」に反応する

たとえばFRBが利下げを決めたとしても、その背景が「景気悪化」なら株価は下がる可能性があります。逆に、「インフレが落ち着いてソフトランディングできる」という理由での利下げなら、市場は好感する傾向にあります。

つまり、重要なのは”金利の方向”ではなく”金利を動かした理由”。私はこの点を意識するようになってから、ニュースの見方がガラッと変わりました。

利下げ局面では為替も大きく動く

もうひとつ見逃せないのが為替の変動です。

アメリカが利下げを始め、日本が金利を据え置いているような状況では、ドルの魅力が下がって円高が進む傾向にあります。私もその時期、為替ヘッジなしの米国ETFを保有していたため、円高による目減りを体感しました。

つまり、利下げは株価よりも先に為替に現れることも多いのです。

「利下げ局面は安心」ではなく「冷静に構える時期」

利下げ期は、景気の底打ちを探る不安定な時期でもあります。投資家としては、過度にリスクを取りすぎず、以下の点を意識することが大切と考えられます。

- 分散を意識する

- 為替の動きに注意する

- 積立ペースは維持する

こうした”守りの姿勢”を取ることで、利下げ局面でも安定した運用が期待できるでしょう。

利下げは”追い風”ではなく、”景気のサイン”でもある。ここを外すと判断がブレます。

関連記事:暴落はギフト──積立投資が市場下落で勝てる科学的理由

利上げ・利下げを通じて得た教訓と、今後の投資方針

「金利サイクルに振り回されない」ことが最大の武器

これまでの経験を振り返ると、利上げ期も利下げ期も、結局は”続かない”ということを強く感じます。

景気は波を描き、金利はそれに合わせて上がったり下がったりする。つまり、金利変動は永遠に続くわけではなく、循環の一部にすぎないのです。

この事実に気づいてから、私は短期的なニュースで一喜一憂することが減りました。金利が上がっても焦らず、下がっても浮かれず、「長期的には経済と企業の成長が株価を押し上げる」という基本原則に立ち戻るようにしています。

短期ではなく「金利サイクルをまたぐ投資」を意識する

私の投資方針は、”金利サイクルをまたいでも続けられる投資” です。

つまり、利上げ・利下げどちらの局面でも積立を止めず、時間をかけて平均取得単価を下げ、リスクを平準化していくことを重視しています。

実際、利上げで株価が下がったときに積み立てていた分が、数年後の利下げ局面でリターンを押し上げるという”逆転現象”を何度も経験しました。この再現性の高さが、長期投資の最大の魅力です。

関連記事:複利を信じて続けた5年──20代投資家が感じた”時間が資産を育てる瞬間”

金利ニュースは「判断」ではなく「参考」に

今の私は、ニュースの見出しを見ても即座に売買判断をしません。

代わりに、「この金利変更は何を意味しているか?」「市場はどんな織り込みをしているか?」という背景の理解に時間を使うようになりました。

短期的な値動きに反応するよりも、「なぜ」そう動くのかを考えることこそが、投資家としての実力を高める行為だと感じています。

まとめ:金利に負けない「自分軸」を持とう

利上げも利下げも、市場にとっては日常的なイベントです。しかし、投資家にとっては”メンタルを試される瞬間”でもあります。

私がこの数年間の相場を通じて確信したのは、金利に振り回されない「自分軸」を持つことが、最終的なリターンを決めるということです。

積立投資を続けること、分散を意識すること、そして焦らないこと──この3つを守るだけで、どんな金利サイクルでも資産は少しずつ育っていくと実感しています。

関連記事:20代から始める資産運用|FIREを目指す私の投資方針と実体験

免責事項

投資について

本記事は運営者の個人的な見解と体験に基づく情報提供を目的としており、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。投資判断は必ずご自身の責任において行い、必要に応じてファイナンシャルプランナー(FP)など金融の専門家にご相談ください。

体験談について

本記事で紹介した運営者の体験は個別の事例であり、すべての方に当てはまるものではありません。投資成果は市場環境や個人の状況により大きく異なる可能性があります。

市場情報について

本記事で紹介した金利動向や市場状況は、執筆時点(2025年12月)のものです。市場環境は常に変化するため、最新の情報は各種公式サイトでご確認ください。

その他

本記事の運営者はファイナンシャルプランナーや金融商品取引業者ではありません。金利政策や投資判断に関する具体的な判断については、専門家にご相談されることをおすすめします。読者の皆様におかれましては、本記事の内容を参考情報の一つとして、ご自身の状況に合わせて専門家に相談のうえ、慎重に判断されることを強くおすすめします。

関連記事

- 20代から始める資産運用|FIREを目指す私の投資方針と実体験

- 20代・30代の初心者が資産運用を始める前に知っておきたい5つのこと

- 積立投資だけが救いだった──焦りの投資から学んだ「ブレない運用」の大切さ

- S&P500とオルカンどっちがいい?20代投資家が実践する”正解のない選び方”

- 複利を信じて続けた5年──20代投資家が感じた”時間が資産を育てる瞬間”

- ドル円150円時代の投資戦略|為替リスクと賢いアセット配置

- 暴落はギフト──積立投資が市場下落で勝てる科学的理由

参考サイト

- 日本銀行「金融政策」

- Federal Reserve「Federal Open Market Committee」

- U.S. Bureau of Labor Statistics「Consumer Price Index」

- 金融庁「NISA特設サイト」

- 日本証券業協会「NISA(少額投資非課税制度)」

コメント