はじめに

「株と投資信託、どっちから始めるべき?」——投資初心者が必ずつまずく定番テーマです。結論から言えば、まずは投資信託(インデックス型)で“習慣化”、余力と関心が出てきたら株式やETFで自分の裁量を広げる。この順番が最も失敗しにくい王道です。

なぜか?“仕組みの違い”が、日々の手間・必要な判断・リスクの出方に直結するからです。本記事では定義 → 仕組み → コスト → 税制(NISA) → 向き不向きまで、疑問点を一つずつ解消していきます。

先に結論

最初の一歩は「100円から買える投資信託」でOK。積立と自動再投資で“続けられる設計”に。

ETFや個別株は、相場をこまめに見られるようになってからで十分です(配当を自分で再投資先に回す自由度が魅力)。

1. 何がどう違うの?

株(個別株)とは

企業が資金調達のために発行する“所有の証明”で、投資家は株主として配当や値上がり益を狙います。価格は取引所の需給でリアルタイムに決まります。取引時間・売買単位・呼値などの取引ルールは取引所(東証)が整備。 日本取引所グループ+1

投資信託とは

投資家から集めたお金を運用の専門家がまとめて運用する商品。投資対象(株・債券・REITなど)や方針はファンドごとに定められ、**1日1回の「基準価額」**で売買します。元本保証ではありません。 投資信託協会

ETFとは(投資信託の一種)

ETF=上場投資信託。取引所に上場しており、株と同じようにリアルタイム売買できる点が通常の投信と異なります。多くは指数連動型(TOPIXやS&P500など)。 日本取引所グループ

2. 仕組みの違い(価格・売買・分配)

| 項目 | 株(個別株) | 投資信託 | ETF |

|---|---|---|---|

| 価格の決まり方 | 需給でリアルタイム | 1日1回の基準価額 | 需給でリアルタイム |

| 取引の場 | 取引所(東証など) | 販売会社(証券・銀行・ネット証券) | 取引所(東証など) |

| 最低金額 | 売買単位あり(1〜100株など) | 100円〜積立が一般的 | 1口単位(数千〜数万円が目安) |

| 分配/配当 | 会社が配当を決定 | 分配金(再投資コース可) | 分配金を現金受取が基本 |

| 売買コスト | 売買手数料(証券会社により異なる) | 購入手数料0のファンドも多い/信託報酬 | 売買手数料+信託報酬 |

- 投資信託は“基準価額”で1日1回の約定。分配金は再投資コースを選ぶと自動的に同一ファンドに再投資され、長期の複利効果を得やすい設計です。 投資信託協会+1

- ETFは分配金を現金で受け取るのが基本。自分の判断で好きな銘柄に再投資でき、配当再投資の“自由度”が魅力です(ただし手間は増えます)。 日本取引所グループ

3. コストと“手間”の違い

コスト

- 投資信託:インデックス型は信託報酬が低水準のものが増加。購入手数料ゼロの販売会社も一般的。 投資信託協会

- ETF:信託報酬が低い商品が多い一方、売買手数料やスプレッド(気配の差)がかかる点に留意。 日本取引所グループ

手間

- 投資信託:自動積立・分配金の自動再投資で“ほったらかし運用”しやすい(課税後の金額が再投資)。 投資信託協会

- ETF:受け取った配当を自分で再投資する必要があるため、こまめにチェックできる人向け。

あなたの考えを反映(編集方針)

「ETFはまめにチェックできる人向け。配当を受け取り、好きなところに追加投資できる。一方、それが難しい人は自動で再投資してくれる投資信託がよい」——本記事はこの方針で全体設計をしています。

4. NISA(非課税)の使い分け

2024年から新しいNISAが恒久化。つみたて投資枠と成長投資枠の2本立てで、生涯を通じて活用できます。つみたて投資枠は長期・積立・分散の設計で初心者に適しています。 金融庁+2金融庁+2

- **投資信託(インデックス型)**はつみたて投資枠との相性が抜群。

- ETFや個別株は成長投資枠で活用が基本。

まずは投資信託×つみたて投資枠で基盤を作り、慣れてきたらETF・個別株×成長投資枠へ。制度の土台は金融庁のNISA特設サイトを常に確認しましょう。 金融庁

5. 向いている人・向いていない人

投資信託が向く人

- 100円からコツコツ始めたい

- 忙しくて相場を頻繁に見られない

- “自動積立+自動再投資”で複利を効かせたい

- NISAの非課税メリットを最大化したい(つみたて投資枠)

ETF・個別株が向く人

- 配当や相場を自分でコントロールしたい

- 指数やセクターをリアルタイムで売買したい

- 配当金を別の銘柄へ柔軟に再投資したい

- 値動き・気配・板を見て戦略を組める

6. よくある勘違いと落とし穴

- 「毎月分配=有利」ではない

分配金が多くても、トータルリターンが高いとは限りません。分配金再投資コースの活用や、分配方針の確認(交付目論見書)も重要です。 投資信託協会 - 分配金の再投資にも課税はかかる

普通分配金は受取でも再投資でも課税が生じ、税引後の金額が再投資されます(再投資時の販売手数料はかからないのが一般的)。 投資信託協会 - ETFの“買いやすさ”=“積立のしやすさ”ではない

ETFはリアルタイム売買が魅力ですが、ドルコストの自動化は通常の投信のほうが簡単です。 日本取引所グループ - 株は企業分析の“奥行き”が必要

目先のニュースだけで売買を繰り返すとパフォーマンスが不安定に。東証の教育ページで基礎から整理するのが近道。 日本取引所グループ+1

7. ケーススタディで理解を定着

例①:忙しい会社員(投資未経験)

- 目標:老後資金+将来の選択肢づくり

- 戦略:投資信託×つみたて投資枠を毎月固定額で。インデックス型(国内外株式)で分散。

- 理由:**100円〜**で始めやすく、自動化で“続けられる”から。 金融庁

例②:相場が好き・毎日チェックできる

- 目標:市場の波を楽しみつつ、配当も欲しい

- 戦略:コアは低コスト投信、サテライトにETF(高配当/セクター/海外指数)。配当は相場観で“追い銘柄”へ回す。

- 理由:ETFの配当は現金受取→自己裁量で再投資できる自由度。 日本取引所グループ

8. はじめ方の実務フロー

- 証券口座を開設(NISAも同時手続き)

- リスク許容度と投資方針を決める(長期・積立・分散)

- 投資信託を100円から積立設定(インデックス中心)

- 慣れてきたらETF/個別株でサテライト運用

- 半年〜1年ごとに配分と積立額を微調整(非課税枠の活用最適化)

→ NISAの制度確認は金融庁の特設サイトで最新情報を。 金融庁

9. まとめ

- 投資信託は“ほったらかし”設計が強み。100円から買える・自動積立・自動再投資で複利を効かせやすく、新NISAのつみたて投資枠とも相性抜群。まずはここから。 金融庁投資信託協会

- ETF/個別株は、相場をこまめにチェックし、配当金を自分で再配分したい人に向く(自由度が高いぶん、手間と判断力が要る)。 日本取引所グループ

結論

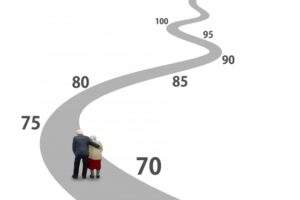

初心者は「100円から買える投資信託」から。

習慣化できたら、ETFや個別株で裁量と自由度を足していく——この二段構えが“長く続けられる投資”の近道です。

関連

- 投資信託の始め方(ゼロから解説):https://asset-journal.com/?p=63

- NISA「一括投資 vs 積立投資」:https://asset-journal.com/archives/180

- 2025年8–9月は荒れやすい?暴落時の立ち回り:https://asset-journal.com/archives/212

コメント