1. 導入

投資を始めようと思ったとき、多くの人が最初にぶつかる壁は「いつ買えばいいのか」という問題です。

株価や投資信託の基準価額は毎日のように動きます。「今は高いのか安いのか」「もっと待ったほうがいいのか」と悩んでいるうちに、結局なかなか投資が始められない人も多いでしょう。

そんな不安を和らげる投資手法として知られているのが ドルコスト平均法(Dollar Cost Averaging, DCA) です。

これは「毎月一定の金額を自動的に積立投資していく方法」で、投資のタイミングを気にせず長期的に資産を育てることができます。日本でも 積立NISAやiDeCo といった非課税制度と組み合わせて使われることが多く、今や資産形成の“王道”として紹介されることが少なくありません。

しかし、「ドルコスト平均法さえやれば必ず勝てる」というイメージが独り歩きしているのも事実です。

実際にはメリットもあればデメリットもあり、相場環境や投資対象によって効果が大きく変わってきます。

この記事では、ドルコスト平均法の仕組みから歴史的な事例を交えた検証まで、投資初心者でも理解できるように徹底解説します。

2. ドルコスト平均法の基本

ドルコスト平均法は 「定額で、定期的に投資を行う」 シンプルな方法です。

仕組みを簡単に説明すると

- 例えば、毎月1万円を投資信託に積立する場合

- 株価(基準価額)が高いときは少ない口数を購入

- 株価が安いときは多くの口数を購入

この繰り返しによって、購入単価が平準化される というのが最大の特徴です。

具体例

毎月1万円を投資し、株価が以下のように変動した場合を考えてみましょう。

- 1か月目:株価100円 → 100口購入

- 2か月目:株価80円 → 125口購入

- 3か月目:株価120円 → 83口購入

3か月で合計 308口 を保有し、平均購入単価は 97円台 になります。

一方、最初に3万円をまとめて投資していた場合、平均単価は株価の単純平均である 100円 です。

👉 ドルコスト平均法によって、相場が上下する中でも購入単価を抑えられることがわかります。

3. 歴史的な事例で検証

ドルコスト平均法の真価は「荒れた相場」で発揮されます。ここでは過去の代表的な出来事を例に見てみましょう。

3-1. リーマンショック(2008年)

リーマンショックでは株価が急落し、多くの投資家が大きな損失を抱えました。

例えば2008年に米国株インデックスへ一括投資をした場合、1〜2年で資産は半分近くまで落ち込んでしまいます。

しかし、ドルコスト平均法で毎月積み立てていた人は違いました。

株価が下がった局面で「安い値段で多くの口数を買う」ことができたため、回復局面に入った2010年代以降に大きなリターンを得られたのです。

結果的に「一括投資では大きな恐怖を味わう場面」でも、積立投資は安定して続けやすい方法だったと言えるでしょう。

3-2. コロナショック(2020年)

2020年春、新型コロナウイルスの感染拡大で世界中の株価が暴落しました。

しかし、FRBや各国政府の金融緩和政策によって株価は短期間で急回復しました。

このときもドルコスト平均法を続けていた人は恩恵を受けました。

暴落時に安く買った口数がその後の上昇で大きく育ったためです。

一方、コロナショック直前に「今が天井かもしれない」と恐れて投資を控えていた人は、結果的にチャンスを逃してしまったことになります。

3-3. 日本株の長期低迷期

日本株はバブル崩壊後の1990年代〜2000年代にかけて長期低迷を経験しました。

このように「長く下がり続ける相場」では、ドルコスト平均法でも評価損を抱える期間が長くなります。

ただし、低迷期にコツコツ買い続けていた人は、アベノミクス以降の株価回復局面でプラスに転じることができました。

つまりドルコスト平均法は「長期的に成長する市場」でこそ力を発揮する投資法だといえます。

4. ドルコスト平均法のメリット

ドルコスト平均法は「投資初心者に向いている」と言われることが多いです。では、具体的にどんな利点があるのでしょうか。

4-1. タイミングを気にせず投資できる

投資を始めると「いつ買えばいいのか」が最大の悩みになります。

一括で投資した直後に株価が下がったら…と不安になる人も多いでしょう。

ドルコスト平均法は「毎月同じ金額を自動で投資する」だけなので、相場を読む必要がありません。

結果的に「悩んで投資できなかった」という機会損失を防げます。

4-2. 感情に左右されにくい

投資では「欲望」と「恐怖」が最大の敵です。

- 株価が上がると「もっと買いたい!」

- 株価が下がると「もう怖くて買えない…」

こうした心理に振り回されてしまうと、安いときに買えず、高いときに買ってしまう「逆張り投資」になりがちです。

ドルコスト平均法なら、仕組み的に毎月自動で買うため、感情に左右される余地が少なくなります。

4-3. 長期投資と相性が良い

投資のリターンは「時間」と「複利」の力によって大きく伸びます。

ドルコスト平均法は長期積立を前提としているため、複利効果を最大限活かすことができます。

特に 積立NISAやiDeCo は非課税で運用できる制度のため、ドルコスト平均法との相性は抜群です。

👉 NISAの始め方をゼロから解説

4-4. 小額から始められる

「投資にはまとまった資金が必要」と思っている人も多いですが、今は月100円〜1,000円から積立できる証券会社もあります。

小さな金額から無理なく始められるのも、ドルコスト平均法の魅力です。

5. ドルコスト平均法のデメリット

一方で、ドルコスト平均法にも弱点があります。「積立だから安心」という思い込みは危険です。

5-1. 上昇相場では一括投資に劣る

相場が右肩上がりで成長し続けている場合、早く大きく投資したほうがリターンは大きくなります。

ドルコスト平均法だと「高くなった株価でもコツコツ買い続ける」ため、結果的に一括投資に比べて利益が小さくなりやすいです。

👉 例:S&P500のように過去20年で右肩上がりを続けた市場では、一括投資がより効率的でした。

5-2. 下落相場が長く続くと資産が増えない

もし10年、20年と株価が横ばい〜下落を続けるような市場に積立してしまった場合、評価損を抱え続けるリスクもあります。

「長期的に成長する市場であること」が前提条件です。

5-3. 投資対象を間違えると効果なし

成長しない企業や、手数料の高い投資信託を積立しても意味がありません。

例えば毎月同じ額を買っても、投資対象が赤字続きの企業株式なら、積立ではむしろ損失が拡大します。

👉 ドルコスト平均法の成功は「投資先の選定」に大きく依存しているのです。

5-4. 「安全すぎる」と誤解されやすい

積立投資は「安心」というイメージがありますが、元本保証ではありません。

「やっていれば必ず儲かる」というのは誤解であり、リスクは常に存在します。

6. 一括投資 vs ドルコスト平均法

ここでよくある疑問が「結局、一括投資と積立投資はどちらが良いのか?」です。

6-1. 上昇相場の場合

- 一括投資:早く大きな金額を投入したほうが有利

- ドルコスト:毎月買うため、利益は一括より控えめ

👉 例:米国株のように右肩上がりの市場では、一括投資が合理的。

6-2. 下落相場の場合

- 一括投資:一気に損失を抱えるリスク大

- ドルコスト:下がった局面で多く買えるので回復時に強い

👉 例:リーマンショックやコロナショックでは、ドルコストの強みが出た。

6-3. レンジ相場の場合

- 相場が上下を繰り返すレンジ相場では、ドルコスト平均法が有利。

- 安値圏で多く買えるため、平均取得単価を下げられる。

6-4. 結論

- 一括投資:資金に余裕があり、相場が上昇トレンドなら有利

- ドルコスト平均法:初心者や相場の動きに自信がない人に向く

つまり「どちらが優れているか」ではなく、投資する人の性格・目的・市場環境によって選ぶべき方法が変わります。

7. 学術研究・著名投資家の見解

ドルコスト平均法は個人投資家に人気ですが、学術研究や著名投資家の意見を見てみると、必ずしも「最も合理的」とは言えません。

7-1. 学術的な研究

米国の金融学の研究では、「株式市場が長期的に右肩上がりである場合、一括投資の方が期待リターンは高い」という結果が出ています。

- ループホルツ & ファーバー(1990年代の研究):一括投資のリターンがドルコスト平均法を上回る傾向

- バンガード社の分析(2012年):過去の米国株データを用いたシミュレーションで、約2/3のケースで一括投資が有利

👉 つまり「理論的には一括投資が有利」というのが学術的な結論です。

7-2. ウォーレン・バフェットの見解

世界的投資家ウォーレン・バフェットも「一括投資が合理的」と繰り返し述べています。

彼は「S&P500インデックスを一括で買って放置するのが最もシンプルでリターンが高い」と助言しており、ドルコスト平均法を特に推奨してはいません。

Berkshire Hathaway Shareholder Letters

7-3. それでもドルコスト平均法が使われる理由

ではなぜ多くの投資家がドルコスト平均法を利用するのでしょうか?

それは「人間の心理」にあります。

- 大きな資金を一括で投資するのは怖い

- 相場を読む自信がない

- コツコツ投資の方が生活に取り入れやすい

学術的には不利でも、現実の投資行動においては心理的に継続しやすい ため、ドルコスト平均法は広く活用されています。

8. 日本人投資家がやりがちな誤解

ドルコスト平均法は便利な手法ですが、日本の投資家の間ではいくつかの誤解が広まっています。

8-1. 「ドルコストなら絶対に儲かる」

最大の誤解はこれです。

ドルコスト平均法は「リスクを平準化する」だけであり、「利益を保証する」ものではありません。

投資対象が成長しなければ、積立しても資産は増えません。

8-2. 下落時に積立をやめてしまう

暴落が起きると「もう怖くて買えない」と積立を停止してしまう人が多いです。

しかし本来は暴落時こそ「安くたくさん買えるチャンス」なのです。

積立をやめると、ドルコスト平均法の効果は半減してしまいます。

8-3. 高配当株でもドルコストでいい?

高配当株は個別銘柄のリスクが大きく、下落が続けば配当を受け取ってもトータルで損失になる可能性があります。

ドルコスト平均法は「市場全体に分散投資できる投資信託やETF」と組み合わせるのが基本です。

8-4. 積立を短期でやめてしまう

「2〜3年やったけど全然増えない」と途中でやめる人もいます。

ドルコスト平均法は「10年、20年」といった長期で続けてこそ効果を発揮する投資法です。

👉 よくある失敗を整理した記事 → 【初心者向け】投資信託の始め方をゼロから徹底解説

9. 具体的な活用法

では実際に、ドルコスト平均法をどのように生活に取り入れればよいのでしょうか。

9-1. 積立NISAを活用する

- 年間40万円まで非課税で積立できる制度

- 毎月33,333円を自動で積立設定すれば、ドルコスト平均法が自然に実現する

- 対象商品は金融庁が厳選した投資信託だけなので安心感がある

👉 おすすめ例:

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

9-2. iDeCoとの組み合わせ

- 毎月の掛金を自動で積立するため、ドルコスト平均法そのもの

- 節税効果があるので、長期投資で大きなメリットが出る

- 注意点:60歳まで引き出せない

9-3. 米国ETFの自動買付

証券会社によっては、米国ETFを定額で自動買付できるサービスがあります。

- 楽天証券 → 定期買付サービス

- SBI証券 → 定額自動買付サービス

これを利用すれば、VOO(S&P500連動ETF)やVT(全世界ETF)にドルコスト投資が可能です。

9-4. FXや仮想通貨にも応用できる?

一部の投資家はドルコスト平均法をFXや仮想通貨でも使っています。

例えば毎月一定額をビットコインに投資する「ビットコイン積立」などです。

ただし、株式市場よりも値動きが激しいため、リスクはかなり高い点に注意が必要です。

10. どんな人に向いているか?

ドルコスト平均法は万能ではありませんが、特定の投資スタイルやライフスタイルに合う人にとっては非常に強力な武器となります。

10-1. 忙しい会社員

毎日相場をチェックして売買タイミングを考えるのは難しいものです。

ドルコスト平均法なら、証券会社で一度積立設定をしてしまえば、あとは自動で投資が続いていきます。

👉 「投資のことを四六時中考えたくない」忙しい会社員に最適です。

10-2. 初心者で相場が読めない人

「株価の高い・安いがよく分からない」という初心者にとって、投資タイミングを判断するのは非常に難しいです。

ドルコスト平均法は相場を読む必要がなく、「放置」でも機能します。

👉 「投資の勉強を始めたばかりの人」にはぴったりのスタート方法です。

10-3. 心理的に不安になりやすい人

投資では暴落のたびに恐怖心が湧いてきます。

一括投資だと「一気に資産が半分になった」という事態もありえますが、ドルコスト平均法なら投資額を分散できるため、精神的な安心感があります。

👉 「心配性で相場に一喜一憂しやすい人」にはドルコスト平均法が向いています。

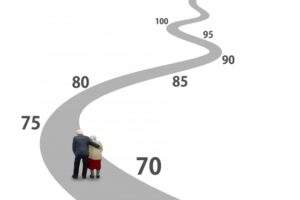

10-4. 長期で資産形成を考える人

ドルコスト平均法は短期勝負には向きません。

複利効果を活かすためには 10年、20年といった長期運用 が前提です。

👉 老後資金・教育資金など「長期で必要になる資金」を作る目的で利用すると効果的です。

11. まとめ

ここまで、ドルコスト平均法の仕組みからメリット・デメリット、歴史的事例や学術研究、実際の活用方法まで徹底的に解説してきました。

改めて要点を整理すると:

- ドルコスト平均法とは?

毎月一定額を自動で投資する手法。高いときは少なく、安いときは多く買える。 - メリット

タイミングを気にせず投資できる/感情に左右されにくい/長期投資と相性が良い/小額から始められる。 - デメリット

上昇相場では一括投資に劣る/長期下落相場では効果が出にくい/投資対象を間違えると損失/元本保証はない。 - 一括投資との違い

右肩上がりの市場では一括投資が有利。変動が激しい市場ではドルコスト平均法が心理的にも効果的。 - 誤解されやすい点

「必ず儲かる」わけではない。積立を途中でやめると効果が薄れる。投資対象選びが最重要。 - おすすめの使い方

積立NISAやiDeCoと組み合わせて、米国株や全世界株のインデックスファンドに長期投資。

最後に

ドルコスト平均法は「魔法の投資法」ではありません。

しかし、投資初心者が市場に参加し、長期的に資産を育てるための「入り口」としては極めて有効です。

相場を完璧に読むことは誰にもできません。

だからこそ、「時間を味方につけて、コツコツ続ける」——これが資産形成における最大の武器になるのです。

👉 投資に迷っているなら、まずは少額からドルコスト平均法を始めてみる。

それが「未来の自分の安心」を作る第一歩になるでしょう。

📌 関連記事もおすすめ:

コメント